3月11日。今年もこの日がやってきました。

東日本大震災から8年。

少しづつ日がたつにつれ、大災害へに対する備えが甘くなっていませんか?

今一度身の回りのチェックをしていきましょう。

昨年も、今すぐできる備えとして、非常食である「パン缶」に関する記事を書きました。

→3.11 震災の日に、非常食をチェック。実際に食べてみた。

今年もまた、非常食について取り上げていこうと思います。

尾西の携帯おにぎりの特徴

今回食べてみるのは、長期保存型の携帯おにぎりです。

こちらの商品は、非常食や長期保存食を多く手掛ける「尾西食品」さんの商品。

特徴としては

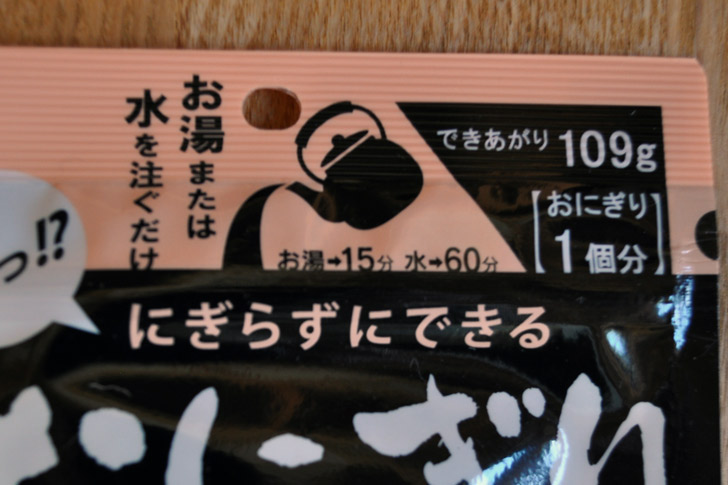

- お湯または水を注ぐだけで作れる

- 5年常温保存

- 手を汚さずに作って食べることが出来、衛生的

ということが挙げられます。

お湯でも水でも作れるというのは、良いですね。

「お湯で15分、水で60分」かかるそうです。

尾西の携帯おにぎりを実際に作って食べてみる

早速作ってみましょう。

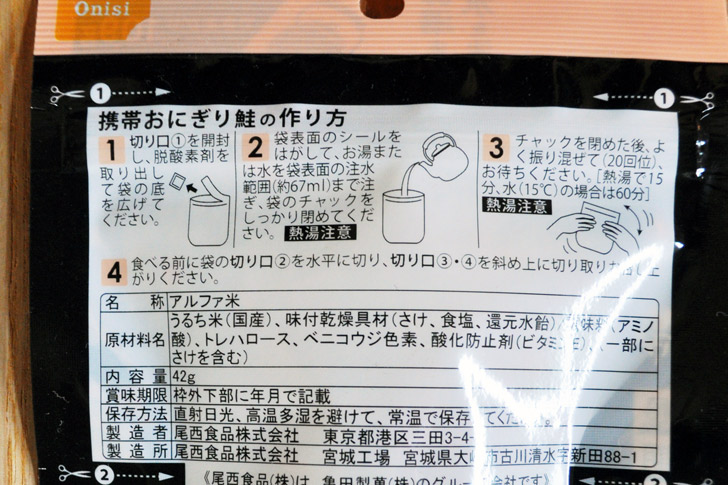

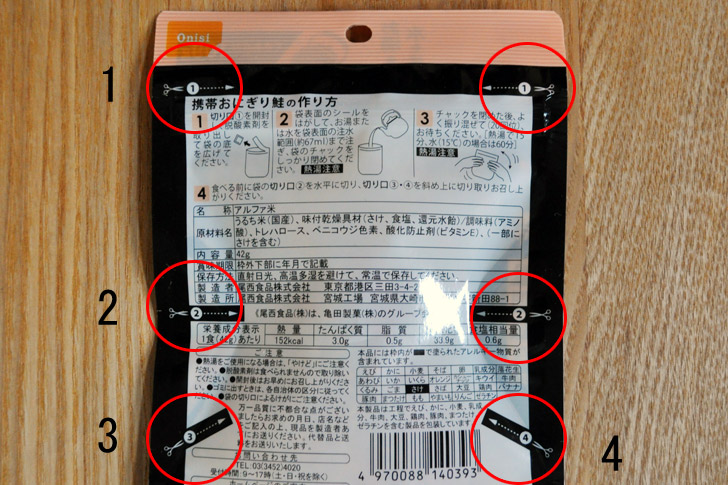

作り方は裏面を見ながら、これに沿って作って行きます。

また、切り口を示すハサミマークがついています。

これもチェックしつつ、作る工程に入ります。

(1)切り口1を開封し、脱酸素剤を取り出して袋の底を広げる

切り口は手で開けられるようになっています。これ大事。

中にはアルファ米と鮭が見えますね。

一緒に入っていた脱酸素剤を取り除きましょう。

ここで底をしっかり広げておくことが必要だったのですが、私の広げ方が甘かったみたいでこの後、つぶれ気味のおにぎりが出来上がります・・。

皆さんはしっかり広げましょう。

(2)袋表面のシールをはがして、お湯または水を袋の表面の注水範囲まで注ぎ、袋のチャックをしっかり閉める。

袋の表面にはこんなシールが貼ってあります。

これをはがすと

透明になっているビニール部分に薄く赤いラインがひかれていました。

ここまでお湯をいれます。結構少ないので入れすぎ注意。(私は少し多く入りすぎました・・)

(3)チャックを占めた後、よく振り混ぜて(20回くらい)指定時間まで待つ。

こんな風に袋をよく振って混ぜます。20回くらいが目安。

私はお湯を入れたので、15分間待ちます。

(4)食べる前に袋の切り口2を水平に切り、3と4を斜め上に切り落として完成

先ほどの切り口2を開けるとこんな感じになっていました。

私がお湯を少し多く入れすぎたようで、ちょっとやわらかい感じに。

これは私のミスなので。。。

3・4の切り口を開けるとこんな感じで、そのまま食べれる形になりました。

これは手を汚さなくてよいですね。

(つぶれ気味なのは、私の袋の広げ方がいけなかったのと、水の量が多すぎたことのせいだと思われます)

水の量に注意する必要はありますが、指定された工程はとても簡単でした。

味は、違和感なく食べれました。非常食としては十分。

ただ白ご飯でなく、味が付いていることも良いですね。

これだけで食事として成り立ちます。

非常のときに「ごはん」を食べれるという安心感も持てました。

尾西の携帯おにぎりの種類

この尾西の携帯おにぎり、お味は3種類あります。

※2020年6月追記 ほかの味も増えたみたい。昆布を見かけました!

わかめ・五目おこわ・鮭です。

非常時に食べる際、味の変化がつけられるのはうれしい。

(2024/07/27 11:39:18時点 楽天市場調べ-詳細)

震災対策以外にも、登山時や海外旅行の時にも良いかもしれません。